La historia ha acabado, no habrá nada más que contar.

José Saramago, Caín.

Saben que a mí —se lo he dicho ya algunas veces— me atrae más la literatura que el cine. Son dos pasiones que recuerdo desde muy chico. Ya les he hablado también de la primera vez que acudí a una sala a ver Bambi, allá en la patria verde, con agujeros en los zapatos, un día de lluvia en el que el mar sonaba desde el muelle. Pero nunca les he dicho cómo comencé a saber de memoria los poemas de Bécquer, de Machado, de García Lorca o de Luis Cernuda, ni por qué los llevo dentro más que las imágenes y más incluso que mis recuerdos. Como una voz interior que nunca me abandona, que me persigue vaya donde vaya y que me da calor, y fuerza, en los momentos duros, y que me canta, me exalta el ánimo, en los besos y en el amor, en las caricias que de vez en cuando da la vida. Haciendo que disfrute más de los días, que aproveche mejor las lecturas y las películas, que sienta los versos de Espronceda lentamente, como agua que se desliza, cada vez que miro a la mujer que quiero: Levantar para ti soñé yo un trono / y allí tú venturosa y yo a tu lado / vencer del mundo el implacable encono / y en un tiempo sin horas ni medida / ver como un sueño resbalar la vida.

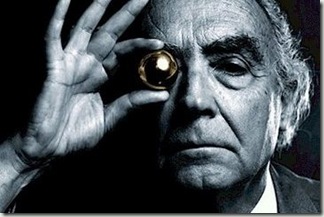

Mi madre, en lugar de contarme cuentos, me leía un libro maravilloso cada noche, una antología poética titulado Los 25.000 mejores versos de la lengua castellana, que me hacía ver el mundo de otra forma y despertar cada mañana con el caimán, y el palacio de cristal difuminado en la memoria, mientras el lagarto y la lagarta lloraban, lejanos y tiernos desde el crepúsculo anterior, con delantalitos blancos. A ella le debo mi amor por la poesía, igual que le debo mi devoción al cine. A mi abuela, como también he dicho aquí en alguna ocasión, mi inquietud, mi hambre, por las tramas perfectas de crímenes y detectives —Agatha Christie, colección de lomos verdes—. Y a mi abuelo, luz de luces, la primera lectura de un libro que era su favorito porque hablaba del hombre, y de la naturaleza, y de la ceguera. Así que, como todos nosotros, no nacieron en mí los gustos ni me incliné a las letras por azar o casualidad del mundo; yo oí desde los tres años poemas cada noche, leí desde los diez las aventuras de Poirot y del Corsario Negro, y la prosa desgarradora y mágica de José Saramago desde el día, tan lejano ya, en que mi abuelo, ciego y recostado en su butaca, me habló de él con la amargura y el anhelo de los colores perdidos.

Cuando José Saramago la vio, en el primer pase privado, no le quedaba mucho tiempo de vida y había estado enfermo hacía poco, tan grave que tuvo la certeza de la muerte respirándole en la almohada durante tres semanas. Estaba sentado al lado del director, y tenía a la derecha a su mujer, Pilar del Río. Se encendieron las luces con los créditos finales. La gente comenzó a moverse y a susurrar. Entonces él llamó a Meirelles, que le dijo ‘Maestro, no necesita decirme usted nada’, y, emocionado, intentó hablar. Mientras, su mujer le agarraba el brazo y lo acariciaba lentamente sobre la chaqueta, desde la mano hasta el codo, haciéndole notar que estaba allí y que sabía mejor que nadie lo que él sentía. Entonces Saramago se llevó su mano antigua, arrugada, a la cara. Y sin apartar los ojos de la pantalla, dijo: ‘Estoy tan feliz por haber visto esta película como lo estaba cuando escribí el libro.’

Su Ensayo sobre la lucidez, su Evangelio según Jesucristo, su Caín y tantos otros, son reflejos de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que algún día seremos si seguimos así. Saramago dice, en otro momento del documental, con la voz apagada por la enfermedad y el micrófono junto a sus labios: ‘Si toda la gente buena, si toda la gente amante de la belleza, si toda la gente amante de lo justo y de lo honesto, pudiera reunir esfuerzos y oponerse contra la barbarie del mundo, el mundo sería capaz de dignificar al hombre, al ser humano que somos. El mundo, quizá, podría tener un futuro.’

Siento presión al escribir sobre alguien tan importante, no sólo para todos, sino para mí mismo; sobre un escritor que me ha dado tanta lucidez y tantas ideas, que me ha hecho dudar de cosas que creía y que me ha destruido, y reconstruido, y que ha sido capaz de englobar al hombre en sus novelas y de desnudarlo, de dignificarlo al mismo tiempo con la fuerza y la emoción que da el arte y la literatura. José Saramago es el ejemplo perfecto de todo lo que amo y todo por lo que yo lucho, día a día, tecla a tecla, delante de mi pantalla solitaria. Un anciano que retrató el mundo y que significó tanto para tantas mentes, para tantos hombres y para tantos niños perdidos. Comencé el texto citando la última frase de su última novela, tan reveladora y premonitoria, pero tan calmada y serena. Y acabaré citándolo de nuevo, con admiración y respeto, con cariño por todo lo que ha hecho por mí sin darse cuenta. Y porque yo, desde mis veintitrés años y desde el fondo de todos mis sueños, siento lo mismo que él: ‘Escribir es la única forma que tengo de salvarme a mí mismo’. Gracias por todo, Maestro.

1 comentario:

Ojalá el mundo pueda tener un futuro...ojalá los hombres se hagan dignos de él.

Un beso.

Publicar un comentario