"De niño solía meterme en el cine para evadirme; a veces veía hasta doce o catorce filmes a la semana. De adulto he podido permitirme una vida en cierto modo regalada. Hago las películas que quiero hacer, y por lo tanto durante un año consigo vivir ese mundo ideal lleno de hermosas mujeres, hombres ingeniosos, situaciones dramáticas, trajes de época, decorados y realidades manipuladas. Por no mencionar la música maravillosa y los lugares a los que tengo acceso. Ah, y a veces hasta consigues salir con alguna de las actrices. ¿Qué más se podría pedir? El cine me ha brindado un modo de evasión en la vida, pero al otro lado de la cámara en lugar de hacerlo del lado del espectador. Resulta irónico que haga películas con fines de evasión, pero no es el público quien se evade, sino yo."

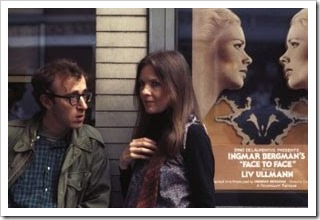

Woody Allen.

Todos recordamos las tardes de infancia después del colegio. El camino de vuelta, cargados con la mochila, hablando ingenuamente como pajarillos que cantan, que revolotean sobre las ramas sin darse cuenta del mundo que los rodea. Jugando a la pilla, haciendo carreras infinitas, dando patadas a un balón deshinchado. Y mientras tanto el sol, alto sobre los edificios, bañando las caras y las sonrisas, el sonido tranquilo del barrio envolviendo las carcajadas y los gritos, la vida transcurriendo sin que nosotros, niños, nos diésemos cuenta; sin que el tiempo, ajeno, nos diese un aviso al oído, nos dijese algo que ahora de mayores agradeceríamos más que nunca: "Eh chiquillo, disfruta, que esto pronto acabará." Aquel mundo infantil perdido ya para siempre, en toda su belleza.

Hasta aquí todos podemos sentir más o menos lo mismo, todos podemos revivir aquellos atardeceres felices que nunca volverán. Sin embargo luego estaban ya las bifurcaciones del camino, esos momentos que nadie espera y que siempre se intentan retrasar: el cruce o la calle que lleva a tu propia casa, diferente de la de los demás, y que te obliga a recorrer los últimos metros solo y a despedir apresurado a los compañeros otra vez. Después el portal, llamar al timbre, la voz tierna en el telefonillo. Subir las escaleras corriendo y arriba una puerta entreabierta que deja escapar un poco de luz y un poco de calor al corredor; la intimidad, en fin, esperando inagotable. Y es entonces cuando en mi salón se escuchaba un rumor, una voz nerviosa que hablaba sin parar, conversaciones adultas y a la vez tan cercanas, risas descontroladas de mi madre por encima, salpicando la casa de alegría. En la pantalla del televisor se movía un hombre apocado, bajito, algo mayor, que daba vueltas y palabreaba a trompicones acelerados, haciendo de mis tardes infantiles algo especial, diferente, maravilloso; haciéndome intuir que algo importante se escondía detrás de aquellas gafas negras y de los ataques de risa de mi madre. Woody Allen no entró en mi vida como hizo el resto del cine: forma parte de ella desde que tengo recuerdos.

Poco a poco, sin darme cuenta, fui creciendo y fui cambiando, me fui haciendo más grande: la salida del colegio dejó de ser ingenua, las niñas cada vez fueron menos infantiles, y al final los cigarrillos y los besos acabaron sustituyendo al viejo balón deshinchado. Pero por mucho que me dejase el pelo largo, que las chicas me distrajeran la mente, que el estudio apareciese cada vez con más fuerza después de las clases, aquel hombrecillo gracioso nunca dejó de esperar al final de los días, como tampoco ha dejado mi madre de iluminar la casa con sus sonrisas. Así que no podía pasar una semana más escondido en el miedo a escribir sobre alguien que me ha influido tanto. Y hoy, en la luz tenue de este atardecer tras salir de clase -la universidad, cómo pasa el tiempo-, voy a hablarles de Woody Allen.

La primera película suya que recuerdo transcurría casi toda en apartamentos, hilvanando una situación desternillante detrás de otra. Era una historia graciosa y patética, que contaba la vida de un hombre incapaz de atraer a las mujeres. Comenzaba con la imagen de un cine en penumbra proyectando la entonces para mí desconocida Casablanca, intercalando planos de la pantalla con la cara asombrada del protagonista que, agazapado en el anonimato de las butacas oscuras, soñaba y admiraba a Humphrey Bogart. "Qué bien retrata la sensación de estar en un cine", recuerdo que pensaba de niño. Pero no era sólo eso. Después el mítico actor traspasaba la ficción y se presentaba en la vida real de aquel perdedor para darle consejos sobre las mujeres. Y claro. Descubrí por primera vez en mi vida la genialidad del maestro, la originalidad y precisión de sus argumentos y su talento inigualable para crear las situaciones más surrealistas y graciosas, para reírse de sí mismo de manera descarnada y divertir a los espectadores sin parar. He visto Sueños de seductor innumerables veces, pero mi memoria guarda desde siempre una frase sobre el whisky, un gesto de apoyarse en la mesa y una gabardina difusa. Es curioso cómo permanecen en la mente ciertas imágenes y cómo volvemos a ellas una y otra vez, sin darnos cuenta, en la monótona rutina de nuestras vidas.

Luego está Misterioso asesinato en Manhattan, cinta con la que he ido madurando, viéndola intermitentemente a lo largo de toda mi vida. En el salón mientras cenaba, un rato; al mes siguiente, tomando el café después de comer; otra noche de invierno, al llegar cansado de entrenar. Y nunca dejó de hacerme reír, con esa acentuación hipocondríaca a la que tanto partido saca, con esas situaciones inverosímiles y tensas, con esas caras que pone el bueno de Woody cuando la cámara no lo enfoca pero anda por detrás, sentado, dando vueltas, y que hacen que el público se fije en él más que en ningún otro. Un ascensor, unos vecinos que charlan: "Hago gimnasia todos los días. Es bueno estar en forma", dice una mujer mayor. Entonces él la mira y se mueve inquieto, "¿Ah sí? Yo prefiero atrofiarme", contesta. Y todo esto mientras le notas en la mirada, en los gestos y en la manera de estar que odia el contacto social, que se siente incómodo y que no sabe cómo escapar de una situación tan común y tan cercana a todos nosotros. ¿A quién no le ha pasado lo mismo alguna vez? El otro día volví a verla, hace no más de una semana, y volví a reírme como siempre, de la misma forma cómplice y espontánea.

Annie Hall, por el contrario, fue la primera película que me hizo pensar en las relaciones serias y en las dificultades que siempre acarrean. Sin dejar el sentido del humor ni renegar de los diálogos magistrales, uno se pasea junto a Diane Keaton con la misma inseguridad y el mismo miedo que él, viéndolo agitar sus manos cuando habla, sus chaquetas eternas de pana y sus pantalones grandes, su desprecio por los ignorantes, la sutileza con la que se ríe de ellos -la escena de la cola del cine, insuperable-, y sin embargo cómo la vida lo trata mal, a ese hombre inteligente y vulnerable. "Ni las mujeres ni los hombres saben lo que quieren, por muy listos que sean", recuerdo que pensé. "Ten cuidado cuando tengas la primera novia." Y luego la vida me demostró lo que Allen había deslizado en mí tantos años antes, luego el mundo corroboró lo que ya intuía: ese hombrecillo tiene, además de una gracia increíble, mucha razón.

No podré hablar, al menos hoy, de tantas y tantas películas, de tantas y tantas horas que he pasado frente a una pantalla, disfrutando y aprendiendo junto a este genio incontestable. Toma el dinero y corre, Manhattan, Hannah y sus hermanas, Delitos y faltas, Todo lo demás, Poderosa Afrodita, Balas sobre Broadway, El dormilón, Otra mujer... y muchas, muchísimas más; todas originalísimas e inteligentes, ácidas, socarronas, hilarantes, reflexivas como Interiores, ligeras como Scoop, bellas como Sombras y niebla. Ha sido una ingenuidad por mi parte querer abarcar la obra de Woody Allen aquí, a golpe de tecla, en poco más de un atardecer.

Así que sólo me queda despedirme de ustedes una semana más. Ya es de noche, el sol se ha ido y mi corazón se fue también mientras escribía, sin querer, a Galicia, donde está la persona que introdujo en mí la vitalidad y el genio de este maestro del cine: mi madre. Sentada en el sofá, viendo una película después de cenar, sin ser consciente de que gracias a ella todo esto forma parte de mí mismo como las tardes después del colegio, como los besos, como lo que soy y como lo que fui. Como todo lo que conozco y todos a los que quiero, como su risa salpicando la casa de felicidad, esa casa que sigue siendo mía aunque esté tan lejos de aquí.

3 comentarios:

Seguramente, una cosa más por la que darle las gracias a tu madre. Como todo lo que se desprende de ti, libros, cine y mucho woody allen.

Pero eche en falta que le dedicases más lineas a Manhattan, con una de mis escenas preferidas.

http://www.youtube.com/watch?v=4KiKtMEcd0s&rel=0&autoplay=1

"nada que valga la pena puede ser comprendido con la mente"

Yo también soy fan irredenta de Woody Allen, ha sabido hacer de su neurosis una forma de ganarse la vida, así que creo yo que los 11 años de análisis seguro que le han servido de algo. Por lo menos nos ha dado la oportunidad de identificarnos con alguno de sus personajes.

Siempre en mi corazón, ese niño de flequillo negro y ojos almendrados que soñaba despierto y contaba historias.

Sigue escribiendo hijo, te quiero muchísimo.

Publicar un comentario